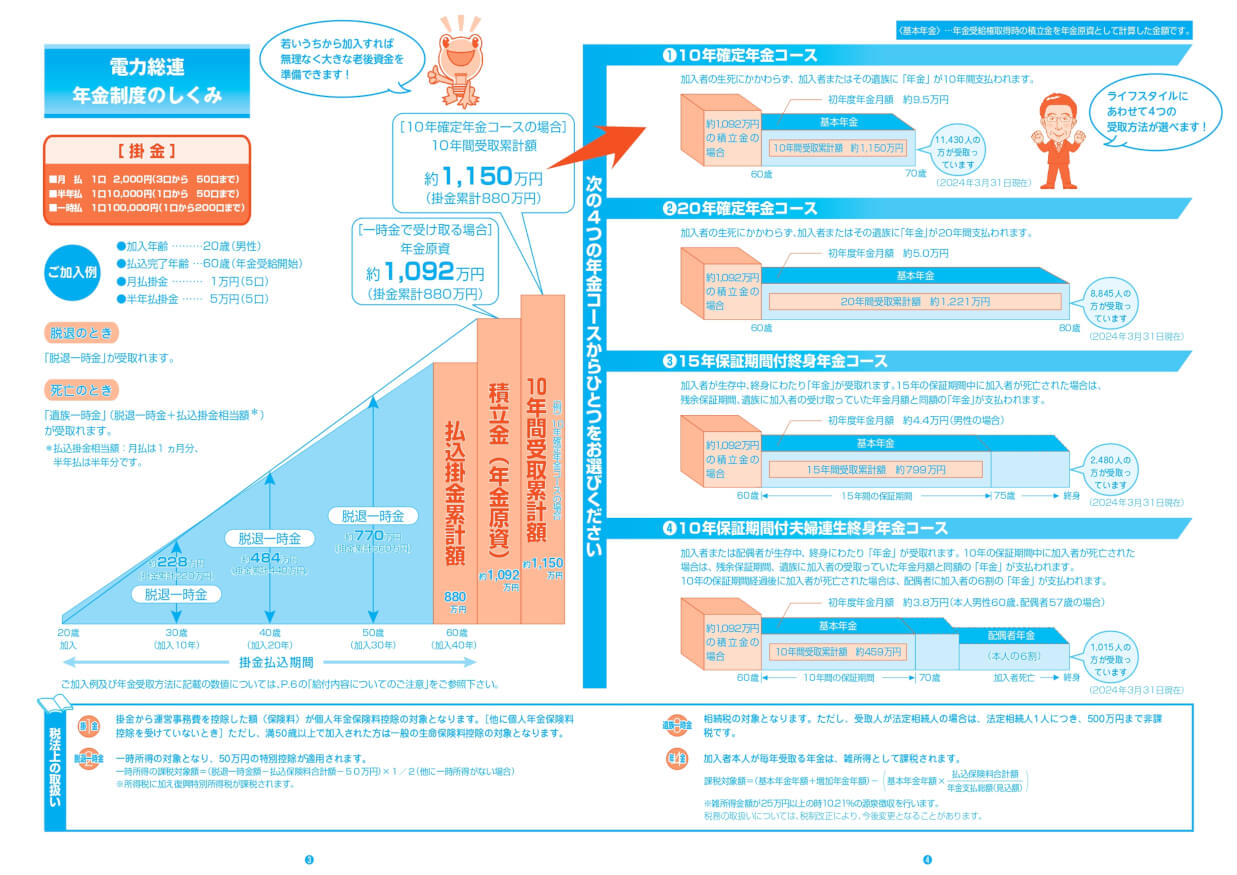

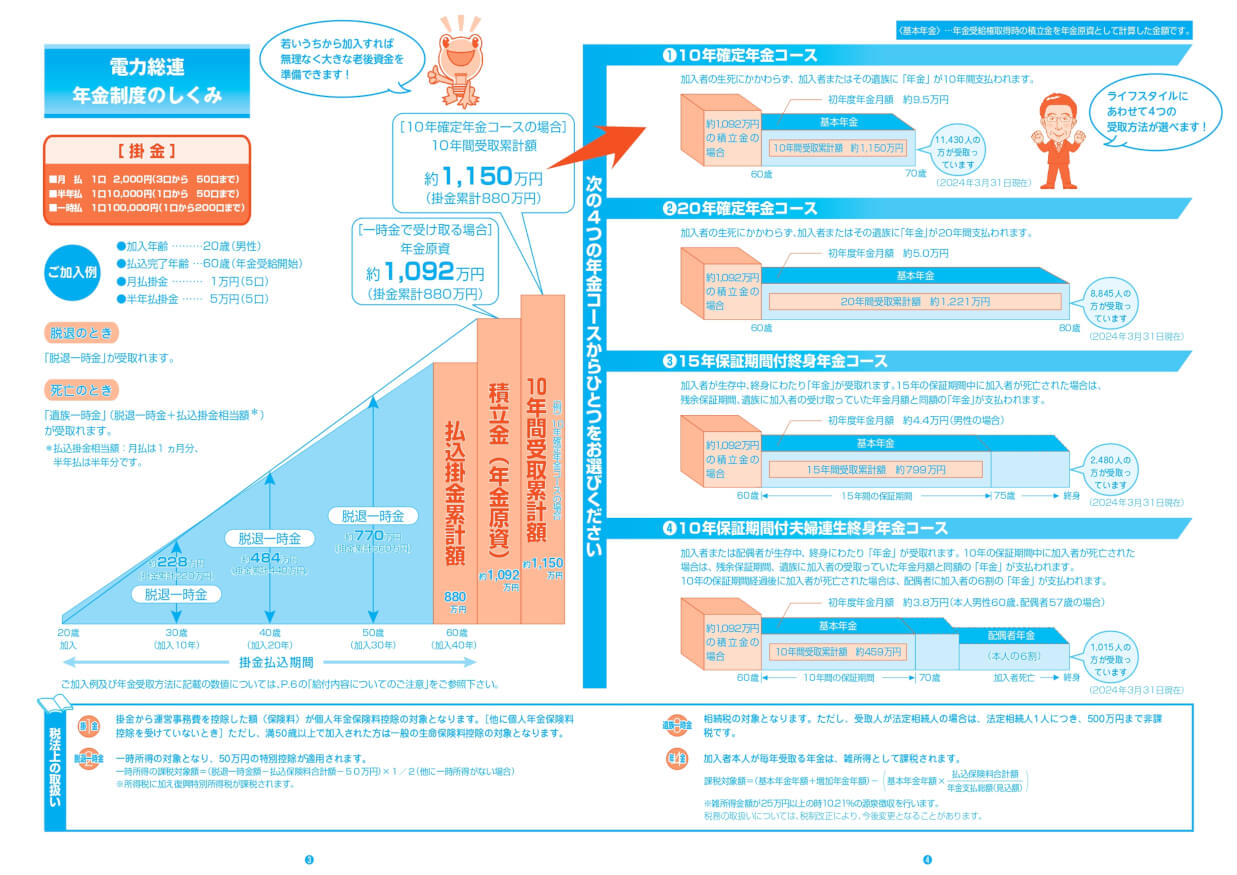

制度の仕組み

制度の仕組みをPDFで閲覧する

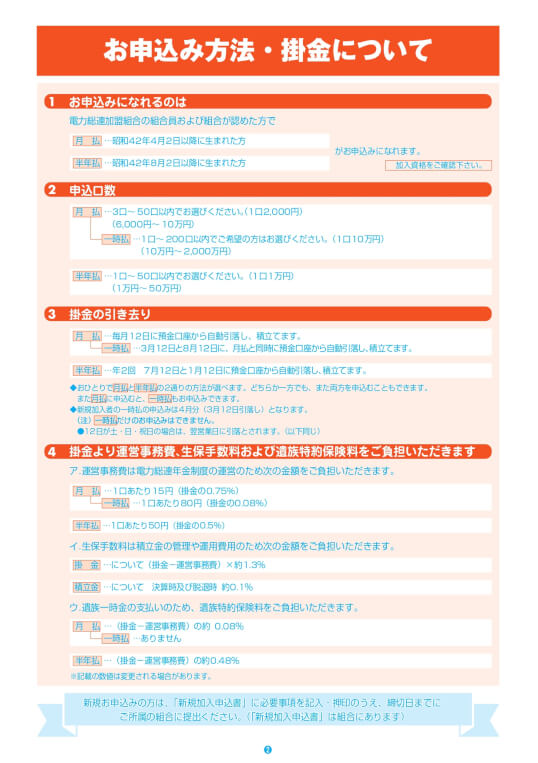

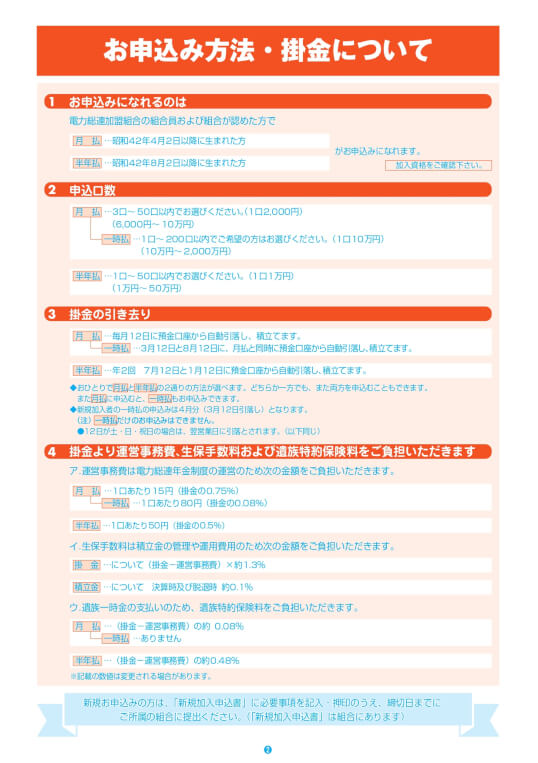

お申込みについて

新規加入や増口のお申し込みは年1回(秋頃)です。職場で配られる申込用紙に必要事項を記入し、職場の組合役員にご提出ください。

お申込みについてをPDFで閲覧する

よくあるご質問

Q現在57歳なのですが、加入することはできますか?(加入資格に制限はありますか?)

A

加入資格は、申込日現在健康で正常に就業している組合員の方で、加入日(月払4月1日、半年払8月1日)現在満15歳以上満57歳以下の方となります。

Q夫婦で加入することはできますか?

A

原則、組合員の方を対象としておりますので、ご夫婦の両名が組合員である場合は加入できることになります。

Q引落口座にインターネット系の銀行は選択できますか?

A

インターネット系の銀行も選択できます。

インターネット系の銀行の場合、銀行から、口座の登録に関する連絡が届くことになりますので、その連絡をもとに設定する必要があります。

Q加入が認められたことは、いつ、どのような形でわかるのですか?

A

加入が認められた場合は、月払は3月に、半年払は7月に「掛金口座引落しのご案内」が送付されるとともに第1回掛金が引落しされます。またその場合、月払は4月下旬、半年払は8月下旬に「加入者票」が送付されます。

Q一時払だけの加入はできますか?

A

一時払だけの加入はできません。

(一時払は、月払の積増しという扱いになります。)

Q半年払の口数を、夏と冬で変えることはできますか?

Q一時払の積み立て回数に制限はありますか?

A

年間に2回(4月1日、9月1日)まで積み立てることができます。

4月1日積立の場合(掛金引落し3月12日)は2月20日までに、9月1日積立の場合(掛金引落し8月12日)は7月20日までに「加入申込書」を提出してください。

Q掛金の引き落としについて、月払と半年払で異なる口座を使用することはできますか?

A

月払と半年払で異なる口座を使用することはできません。

Q年金の受け取りコースはいつ選択するのでしょうか?

A

年金受給権取得時(60歳以降)に年金の受け取りコースを選択していただきます。

Q口数の変更(増口・中止(口数を減らす))はいつできるのでしょうか?

A

毎年の新規募集時(10月中旬~12月15日)に変更することができます。

ただし、中止(口数を減らす)については、満65歳に積立完了年齢を延長する場合にも手続きが可能です。

Q月払での積立を、途中で半年払の積立に変更する(あるいはその逆)ことはできますか?

A

月払と半年払は別々に管理しているため、積立を変更することはできません。

Q氏名や住所が変わった場合の手続きはどうしたらいいでしょうか?

A

所属の労働組合にお問い合わせいただき、「加入者内容変更通知書」を提出して下さい。

Q掛金引落しの開始後に、口座を変更したいときはどうすればいいのでしょうか?

A

「加入者内容変更通知書」を、口座変更を希望される月の前月10日までに電力総連(全国)にご提出ください。

なお、「預金口座振替依頼書」に不備等があった場合は、事務手続きが間に合わない可能性もありますので、しばらくは変更前の口座に掛金分を残しておくほうが安心です。

Q掛金は全額が積み立てられるのでしょうか?

A

掛金から次のものを控除した額が積み立てられます。

- 運営事務費:団体が制度の運営等に充てる費用

- 生保手数料:生命保険会社がご加入者や積立金の管理運営等に充てる費用

- 遺族特約保険料:制度加入者が死亡脱退のときに積立金に月払は1か月分、半年払は1回分の掛金を上乗せして支払うための特約保険料

Q掛金の払い込みはどのようにして行われるのでしょうか?

Q口座引落しはいつ行われるのでしょうか?

A

- 月払の場合、毎月12日に引落とし、翌月1日に積み立て。

- 半年払の場合、7月12日と1月12日に引落とし、それぞれ翌月1日に積み立てとなります。

- 一時払の場合

- 4月1日付の一時払:月払掛金と合算して3月12日に口座引落し、4月1日に積み立て。

- 9月1日付の一時払:月払掛金と合算して8月12日口座引落し、9月1日に積み立て。

- 年金受給取得時の一時払:「加入申込書」を電力総連(全国)へ提出した月の翌々月の12日に口座引落し、翌月1日に積み立て。

必ず、脱退給付金請求書を一緒に提出するようお願いします。

Q口座の名義人と加入者は、異なる名義にすることはできますか?

Q残高不足により、引落しできなかった場合はどうなりますか?

A

掛金引落し不能・脱退等のご案内が加入者本人へ直接通知され、次の取扱いとなります。

- (1)月払

- 引落しできなかった場合は、翌月に2か月分が請求されます。

- 翌月も引落しできなかった場合は翌々月に3か月分が請求されます。

- (2)半年払

- 引落しできなかった場合は、翌月に請求されます。

- 翌月も引落しできなかった場合は、翌々月に再度請求されます。

- (3)一時払

- 翌月の請求および引落としはされませんので、再度申込みが必要です。

上記の対応を行い、さらに月払・半年払とも3か月連続で引落しができなかった場合は、自動的に脱退となります。自動脱退となったら、掛金引落し不能・脱退等のご案内が加入者本人に通知されますので、「脱退給付金請求書」により脱退一時金を請求してください。

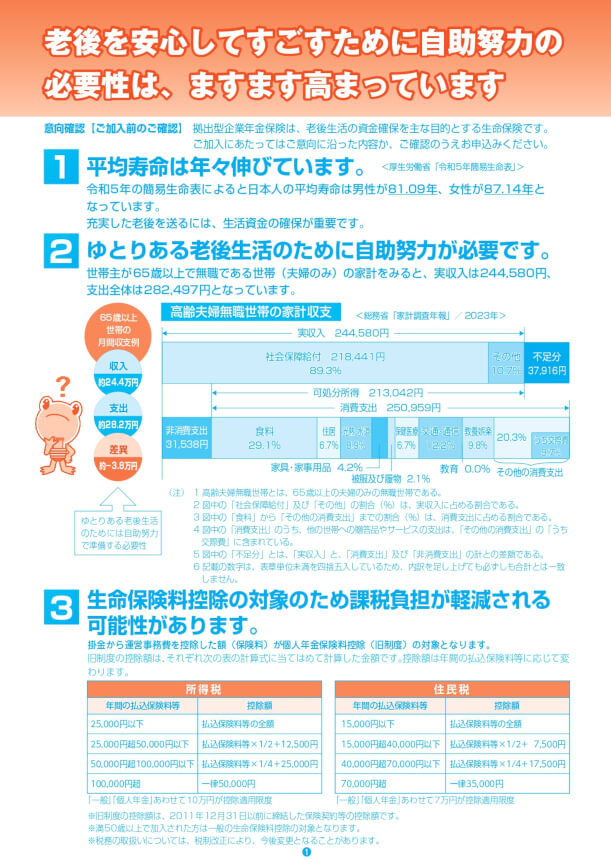

Q総連年金の保険料は、生命保険料控除の対象となりますか?

A

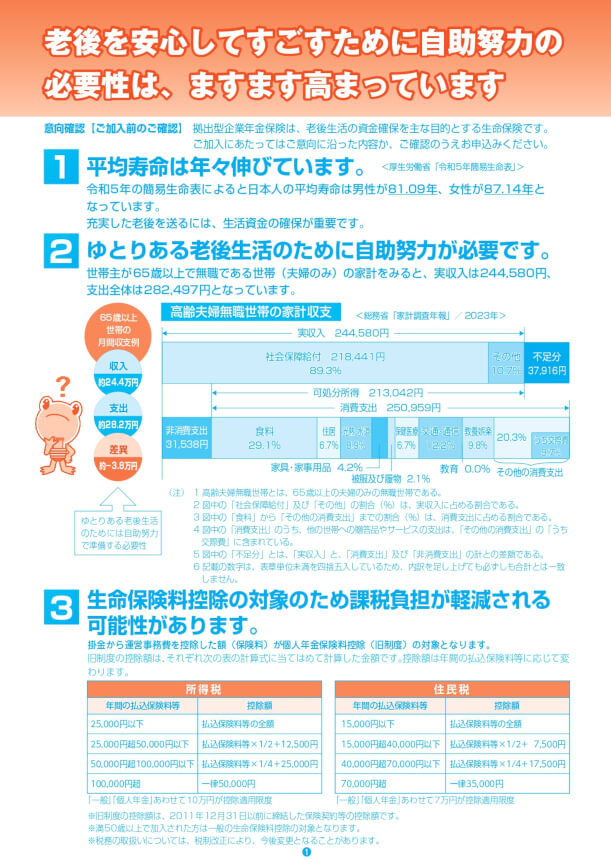

満49歳以下で新規加入した方の保険料は、個人年金保険料控除の対象となります。満50歳以上で新規加入した方の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります

※。

毎年10月中旬に「生命保険料控除証明書」が明治安田生命から送付されるため、年末調整の際に使用して申告してください。

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q退職した場合は、脱退となるのでしょうか?

A

原則、脱退となります。

事由により、ハートフルクラブに加入することができ、その場合には電力総連年金制度への加入を継続することが可能です。

Q脱退はいつでもできるのでしょうか?また、脱退するにはどうしたらいいのでしょうか?

A

「脱退給付金請求書」をご提出いただくことで、いつでも脱退できます。ただし、積立完了(60歳)前に脱退される場合は、脱退一時金でのお支払いとなります(年金としては受け取れません)。

なお、金額によっては別途書類の提出が必要となります。

Q積立金を一部引き出すことはできますか?

A

積立金の一部だけの引き出しはできません。(脱退して脱退一時金(全額)を受け取ることになります。)

Q中止した(口数を減らした)場合、減らした口数分の積立金は引き出せますか?

A

中止分(口数を減らした分)の積立金を引き出すことはできません。継続積立分とあわせて運用します。

Q月払と半年払を併用しているとき、片方だけ脱退することはできますか?

Q脱退一時金はどれくらいですか?

A

現在の脱退一時金(積立額)は電力総連(全国)へお問い合わせください。概算額は「パンフレット」の給付額試算表をご参照ください。

Q脱退一時金はどのように支払われますか?

A

届出の預金口座に生命保険会社から直接振り込まれます。

Q脱退一時金を受け取る場合の課税はどうなりますか?

A

受け取った一時金額から払込保険料累計額を差し引いた額に、さらに、特別控除額50万円を差し引いた額が一時所得として算出され、一時所得の1/2が課税の対象となります

※。

(脱退一時金額―払込保険料累計額―50万円)=一時所得

一時所得×1/2=課税対象額

(所得税に加え復興特別所得税が課税されます)

ただし、給与所得等を除く一時所得などの合計額が年間20万円以下の場合は確定申告の必要はありません

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q加入者が死亡した場合の手続きは、どうすればいいのですか?

A

「脱退給付金請求書」に所定書類を添付し、ご提出ください。

Q積立期間中に死亡したときはどうなりますか?

A

死亡時をもって死亡脱退となり、遺族一時金として支払われます。遺族一時金は、死亡時の積立金に、月払の場合は1か月分の掛金、半年払の場合は半年分の掛金を加えた額となります。

死亡後に、掛金が引き落とされてしまった場合は、遺族の方に全額返金致します。

Q年金受給中に死亡したときはどうなりますか?

A

10年確定年金コース、20年確定年金コースでは、残余期間、加入者に代わって遺族に年金が支払われます。15年保証期間付終身年金コース、10年保証期間付夫婦連生終身年金コースでは、保証期間中に限り、残余保証期間、加入者に代わって遺族に年金が支払われます。これらの場合、いずれも一時金で受け取ることもできます。また、10年保証期間付夫婦連生終身年金コースでは、保証期間経過後、配偶者が生存している限り年金が支払われます。

Q遺族一時金は誰に支払われるのですか?

A

次の順番で支払われます。ただし、同順位の方が2名以上となる場合には、その最年長者を代表としてその方に支払います。また、支払いを受ける遺族の方が死亡したときは、同順位の他の方(同順位の他の方がいないときは次順位の方)に変更となります。

(1)配偶者(2)子(3)養父母(4)実父母(5)孫(6)祖父母(7)兄弟姉妹

詳しくは電力総連年金規定第5章第23条(遺族および支給順位)をご参照ください

Q遺族一時金を受け取る場合の課税はどうなりますか?

A

受け取る一時金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人の場合は、生命保険金として法定相続人一人につき、他の生命保険金と合わせて500万円まで税金はかかりません

※

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q年金はいつからもらえるのですか?

A

満60歳以上で脱退のとき、年金受給権が取得できます。

Q年齢や性別で、年金の受け取り額に違いはあるのでしょうか?

A

終身年金は生きている限り年金を支払うという仕組みですので、平均余命をもとに年金額が計算されます。平均余命は、年齢・性別で違いますので、年金額がかわってくることになります。また、10年保証夫婦連生終身年金コースでは、配偶者の年齢・性別も関係してきます。

Q定年は57歳なのですが、年金をもらうことができますか?

A

57歳定年時に、年金として受け取ることはできません。積立完了年齢の満60歳まで積立を継続いただき、60歳到達時に年金を選択してください。

Q定年は63歳なのですが、その場合でも60歳から年金をもらわなくてはならないのですか?

A

63歳で退職のときに年金を受け取られるご意向であれば、満60歳到達時点に、積立完了年齢を満63歳に延長してください。

Q定年は満60歳で、その後再雇用があるのですが、給与が少なくなるため、再雇用期間が終わるまで掛金の払込みをやめ、退職してから年金をもらうことができますか?

A

途中で掛金の払込みをやめることはできません。

ただし、満60歳以上の加入者は、年金受給権取得を最長10年まで繰延べることで、年金の支払いを延期することができます。

Q10年保証夫婦連生終身年金コースで、配偶者の年金額はどのくらいですか?

Q積立金の一部を年金として、一部を脱退一時金として受け取ることはできますか?

A

積立金を年金と脱退一時金に分けることはできません。必ず年金か脱退一時金のどちらかを選択いただくことになります。

ただし、月払と半年払の、片方を年金、片方を脱退一時金として受け取ることは可能です。

Q年金開始後でも脱退一時金で受け取ることはできますか?

A

できます。

10年確定年金コース、20年確定年金コースを選択いただいている場合は、残りの積立が脱退一時金で支払われます。

15年保証期間付終身年金コース、10年保証期間付夫婦連生終身年金コースでは、保証期間中に限り、残余保証期間分の年金分の積立金が脱退一時金で支払われ、保証期間経過後加入者(10年保証期間付夫婦連生終身年金コースでは加入者または配偶者)が生存していれば、年金支払いが再開されます。

Q年金開始後、年金額の通知はあるのですか?

A

毎年、生命保険会社から年金受給者に対し、「年金支払いのお知らせ」が通知されます。

Q年金を受け取る場合の課税はどうなりますか?

A

受け取る年金は雑所得として課税の対象となります。厚生年金などの他に多額の収入ある場合など、収入額に応じて、税金がかかります

※。

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q受け取る年金は源泉徴収されるのですか?

A

年金は雑所得として課税の対象となります。雑所得となる金額が25万円以上の場合、年金の支払い時に生命保険会社が源泉徴収を行います。ただし、最終的な税額は確定申告により決まります

※。

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q月払と半年払を併用しているとき、片方だけ積立完了年齢を変更することはできますか?

A

「継続加入・繰延申請書」の提出により、月払と半年払の片方だけ変更することは可能です。

Q積立完了年齢を延長した場合でも、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除は受けられますか?

A

積立完了年齢の延長と一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除は無関係で、従来どおり控除を受けることができます

※

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q積立完了年齢の60歳以降も今の職場に勤める予定なのですが、それ以降も積立を継続することはできないのですか?

A

制度上は満60歳到達時に、積立完了年齢を満65歳に変更し、積立を継続することができます。また、この場合は、追加加入日付(月払は4月1日、半年払は8月1日)以外にも、次の日付で掛金を減らすこともできますので、定年後の再雇用等による収入のダウンにも対応できます。

- (1)月払のとき:満60歳到達日の翌月1日付

- (2)半年払のとき:満60歳到達日直後の掛金引落し月(7月または1月)の翌月1日付

Q年金開始後に年金に代えた一時金を受け取る場合の課税はどうなりますか?

A

一時所得または雑所得の課税対象となります

※。

※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。

Q請求を忘れた際、時効はありますか?

A

原則、支払事由発生後3年経過しても請求がないときは、時効となります。時効となった場合は、年金受給権を取得されていたとしても、一時金としての支払いとなります。

ハートフルクラブ

電力総連ハートフルクラブとは?

電力総連ハートフルクラブとは、電力総連年金加入者で60歳到達前に企業から退職を余儀なくされた方が継続加入できる制度です。

会員資格

電力総連加盟組合の企業から退職などをした方の内、加入を希望し、電力総連が認めた方。

ただし、退職などの理由は下記によります。

- 転籍(電力総連の加盟組合がない企業へ転籍した場合)

- 希望退職(定年退職・自己都合は除く)

- 早期退職優遇制度(雇用調整的に実施される場合)

- 整理解雇

- 倒産

- 企業組織再編など

- 傷病退職

入会手続

入会を希望される方は、所属していた組合または構成組織を通じて入会手続を行ってください。ただし一度脱退された方は再加入できません。

会費

年会費 1,000円

制度発足日

2003年9月4日

※同制度は電力総連ハートフルクラブ規程、同運営細則により運営されています。

個人情報の取り扱い

1.利用目的など

全国電力関連産業労働組合総連合(以下「電力総連」といいます。)は、電力総連が生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)との間で締結した拠出型企業年金保険契約(電力総連年金制度の契約)の事務手続きのため、加入者・遺族一時金受取人等の個人情報を取得し、利用します。

また、電力総連は、拠出型企業年金保険契約の事務手続きのために取り扱う加入者、遺族一時金受取人等の個人データを、原則として加入者・遺族一時金受取人等ご自身のご同意をいただいた上で、生命保険会社に対して提供します。

2.提供停止(オプトアウト)

電力総連が生命保険会社との間で締結した拠出型企業年金保険契約の運営において、遺族一時金受取人等を通じて間接的に取得する個人データ(遺族一時金請求時の必要書類に記載される請求者以外の個人データ等)につきましては、次のとおり取り扱います。

- 電力総連は、拠出型企業年金保険契約の事務手続きおよび生命保険会社への個人データの提供を目的として、当該個人データを取り扱います。

- 電力総連から生命保険会社に第三者提供される個人データの項目は次のとおりです。

遺族一時金請求時の必要書類に記載される書類提出以外の下記の個人情報等

- 戸籍謄本に記載される氏名、続柄、本籍地等

- 住民票に記載される氏名、続柄等

- 電力総連から生命保険会社への個人データの提供にあたっては、次の手段・方法等を使用いたします。

- 加入申込書、戸籍謄本等、契約者へ提出された書類の送付

- 生命保険会社が編集・加工した帳票または電磁的記録媒体の送付・送信

- ご自身の個人データにつき、上記の(1)~(3)の取り扱いに同意されない場合は、お申し出により第三者提供を停止いたしますので、電力総連までお申し出ください。

個人情報に関する取扱いについて〈契約者と生命保険会社からのお知らせ〉

当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保 険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ)へ提供いたします。 契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのために使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、一時 金・年金等の支払い、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、契約者および他の生命保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発 生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。 記載の引受保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。

(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。

なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp )をご参照ください

)をご参照ください

| 郵便 |

〒108-0073

東京都港区三田2-7-13 TDS三田3階

電力総連「年金制度」担当窓口宛て |

| TEL |

03-3454-5478 |

| FAX |

03-3798-1470 |

注意事項

税理士以外が個別事例に対する税務相談にのることや税額計算を行うことは法律で禁止されており、例えば「自分の公的年金等控除額はいくらか」といったお問い合わせにつきましてはお答えいたしかねますことを予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

税務署の無料相談窓口(電話・面談)、地域の税理士会が開催する無料相談会などをご利用ください。

国税庁HP:税についての相談窓口

)をご参照ください

)をご参照ください